„Verwechseln Sie bitte nicht Agri-Photovoltaik und Freiflächen-Photovoltaik!“, lautete der eindringliche Appell, den Ralph Treitz gleich zu Beginn seines Vortrags im Rathaussaal an das interessierte Publikum richtete. „Wir reden hier nicht von Freiflächensolar auf einem leeren Acker.“

Das Besondere an Agri-PV, also Landwirtschaft UND Photovoltaik, steckte schon im Vortragstitel: „Zweimal ernten“ macht deutlich, dass hier kein viel gefürchteter Zielkonflikt zwischen Lebensmittelversorgung und Energiewende entsteht. Stattdessen lassen sich gleichzeitig Lebensmittel und Strom erzeugen. Klingt sehr zukunftstauglich, doch der Teufel steckt wie immer im Detail. Dank seiner Praxiserfahrung konnte Ralph Treitz im Laufe des Abends ein klares Bild einer Technologie zeichnen, die sich stetig weiterentwickelt.

Die Kriterien und Anforderungen für Agri-PV-Anlagen sind in DIN SPEC 91434 (für den Anbau von Nutzpflanzen) und in DIN SPEC 91492 (für die Nutztierhaltung) niedergelegt, wodurch die Abgrenzung zu Freiflächensolaranlagen geregelt ist. Die beiden Standarddokumente geben etwa die Mindesthöhe einer Anlage vor, man unterscheidet bei offenen Systemen zwischen hoch aufgeständerten und bodennahen Anlagen. Auch der maximale Flächenverlust von 15 Prozent (z. B. für die Aufständerung der PV-Anlagen) und der zu sichernde Ertrag (mindestens 85 Prozent des Ertrags vor Errichtung der PV-Anlage) sind geregelt. Solarmodule über einer hübschen Blumenwiese erfüllen also z. B. nicht die Anforderungen dieser Definition.

Grafik: Treitz

Foto: Delbrück

Foto: Delbrück

Als Angestellter und als Unternehmensgründer befasste sich der studierte Informatiker, Mathematiker und E-Techniker Ralph Treitz früher mit Geschäftsprozessoptimierung. 2021 stieg er erst mal in Agri-PV-Projekte ein. Sein Spezialgebiet ist der Weinbau. Als Mitglied der ÖkoStromer Dossenheim setzt er sich seit Jahren erfolgreich für mehr PV auf Dossenheims Dächern ein. Sein Traum einer Agri-PV-Anlage auf Dossenheimer Gemarkung ist bisher aber leider noch nicht in Erfüllung gegangen. Die Gründe dafür erschlossen sich den Zuhörenden schon bald: Obwohl gleich eine der ersten Folien den Nutzen einer soliden Agri-PV-Infrastruktur aufführte, müssen Interessierte hohe finanzielle, technologische und leider auch bürokratische Hürden überwinden. Für Agri-PV sprechen z. B. die 130 bis 180 Prozent Effizienzsteigerung durch die simultane Erzeugung von landwirtschaftlichen Gütern und Strom auf derselben Fläche, was somit dringend benötigte neue Einnahmequellen für Landwirte schafft. Die Flächenkonkurrenz nimmt ab, die regionale Wertschöpfung steigt. Auch ist der Fortbestand unserer Kulturlandschaft gesichert. Nicht nur bei uns an der Bergstraße bewirtschaften viele Weinbauern ihre Hänge heutzutage nur noch aus Leidenschaft und verdienen unterm Strich nicht einmal den gesetzlichen Mindestlohn. Ohne ihren Beitrag zur Landschaftspflege hätten wir mit Verbuschung zu kämpfen. Bewahrt eine Agri-PV-Anlage nun einen Landwirt vor dem Aus und pflanzt er beispielsweise weiterhin mit Gewinn fruchtfolgekompatible alte Sorten an, gesellt sich durch den Schutz der Artenvielfalt zum ökonomischen auch noch der ökologische Nutzen.

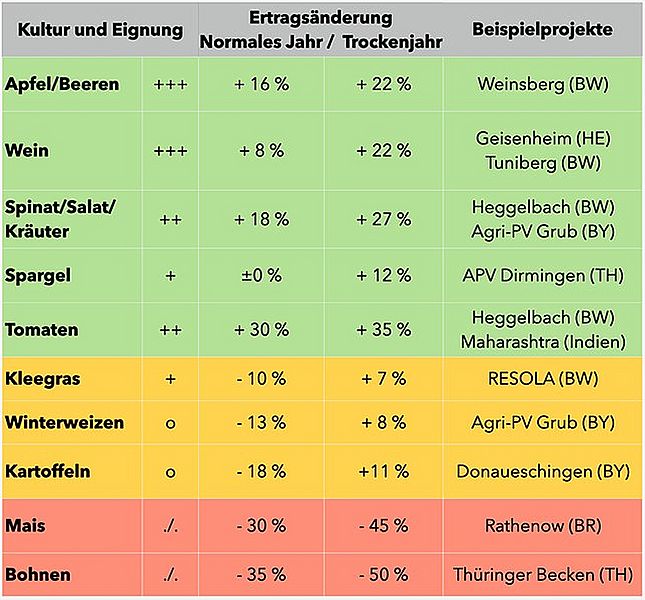

Auf der anderen Seite jedoch stehen hohe Investitionskosten sowie lange Amortisationszeiten. Denn leider können diese Anlagen kaum „am Fließband“ hergestellt werden. Bei der Konzeption einer Anlage muss der jeweilige Standort genauestens analysiert werden: Boden- und Lichtverhältnisse sind auszuwerten, was aufwendige und kostspielige Simulationen erfordert. Und damit noch nicht genug, denn bei der landwirtschaftlichen Nutzung spielt natürlich die für den Anbau vorhergesehene Kultur eine Rolle. Wie viel Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit braucht bzw. verträgt eine Sorte, um optimal zu gedeihen? Spinat, Beerenobst, Äpfel, Wein … Auch Huhn und Kuh haben bekanntlich unterschiedliche Vorlieben, die mit einkalkuliert werden müssen. Je nach Standort kann sich auch die Montage schwierig und kostenintensiv gestalten. Wer sich daher mit dem Gedanken trägt, eine Agri-PV-Anlage installieren zu lassen, darf lange Vor- und Umsetzungszeiten sowie den dichten Zertifizierungsdschungel nicht scheuen. Flächen ohne nahegelegenen Anschluss zur Einspeisung des gewonnenen Stroms sind zudem schwierig, da jeder Kilometer Kupferdraht ein weiteres Loch ins Portemonnaie frisst.

Das Fazit des Abends lautete daher: Der Bau einer Agri-PV-Anlage kann sich lohnen – bei sorgfältiger Planung und Ausführung. Erleichterungen wären hier sehr willkommen, insbesondere durch weniger bürokratische Stolpersteine bei Genehmigungen und durch konstantere Handhabung von Einspeisevergütungen. Denn sobald eine Anlage steht, produziert sie – im Gegensatz zu Großkraftwerken, die übrigens oft auch auf der grünen Wiese gebaut wurden – sauberen, billigen Strom praktisch ohne Betriebskosten, sichert unsere Lebensmittelversorgung und bietet unseren Landwirten ein neues Standbein.

Wir möchten Ralph Treitz herzlich für den interessanten Vortrag und die vielen Praxistipps danken!